売れる情報商材の作り方と売り方をステップ形式で徹底解説

- 情報商材って売れるの?

- 何から始めれば良い?

- 具体的な販売方法や手順は?

情報商材を始めたいと思っているものの、「何から手をつければいいのか分からない…」と悩んでいる方は少なくないでしょう。

実際、まだ販売経験がなかったり、周りに経験者がいないと、具体的なイメージが湧きにくいものです。

そこで本記事では、“売れる”情報商材を作って販売するまでのステップを、プラットフォームの選び方や販売戦略まで含めて、わかりやすく解説していきます。

これこの記事を読めば、情報商材を売るために必要な全体像をしっかりと理解できるようになります。

「個人ビジネスを最速で成功させる3STEP」について、0からのはじめ方や進め方を徹底解説した電子書籍を3冊プレゼント!お金と時間の自由を両方同時に手に入れられる唯一のビジネスモデルを解禁。自由な経済人を目指しましょう。

\ 今だけ期間限定配布中 /

【5ステップ】売れる情報商材の作り方

情報商材は、やみくもに作り始めても売れる内容にはなりません。

実際に手を動かす前に、まずは競合やターゲット層とニーズを分析することが成功の秘訣です。

ここでは、売れる情報商材を作るための流れを5つのステップに分けて解説していきます。

- ジャンルを決める

- ターゲットの設定

- コンセプトの設計

- 競合リサーチ

- 商品設計

①ジャンルの設定

まず情報商材を売る上で、「市場選び」が絶対に重要です。

どれほど良い情報でも、そもそも関心を持つ人が少なければ売れません。

情報商材、およびコンテンツビジネスの世界では、「悩みの深さ」が需要に直結します。

Hitomi

Hitomiまずはそのジャンルに「お金を払ってでも解決したい悩み」があるかを見極めることが重要です。

たとえば「お金」「恋愛」「健康」「仕事」など、人が日常的に強い関心を抱くテーマは、購入意欲も高まりやすい傾向があります。

これを「HARMの法則」といいます。

HARMの法則とは、4つの人間の根本的な欲求に基づいた考え方です。

これらの欲求を満たすことができるビジネスは、多くの人に共感されやすく、自然と支持が集まります。

私の元クライアントで「子どもの不登校を解決する」ビジネスで年5,000〜8,000万円を7年間安定して売り上げ続けている方がいます。これはRelationship(人間関係)の分野で、ニッチながらも需要がとても強い市場の典型例といえます。

近年では、スピリチュアルや生成AIも需要が大きく売り上げが立ちやすいジャンルです。

また、単に流行に乗るだけでなく、「自分の経験や知識を活かせるか」という視点も非常に重要です。

たとえば、「副業で実際に稼いだ体験談」や「自分が成功したダイエット方法」などは、自分自身のストーリーを盛り込むことができるため、他の商材と差別化しやすくなります。

仮に専門家でなくても、過去に自分が悩んでいた経験や、そこから得た気づきや改善策を言語化できれば、それは立派なコンテンツになります。

「自分が語れること」と「市場が求めていること」が交わる点を見つけましょう。

②ターゲットの設定

売れる情報商材を作るには、「誰に向けての商材なのか」を明確にしておく必要があります。ターゲットがぼやけていると、メッセージもぼやけ、結果として誰の心にも刺さりません。

「副業で稼ぎたい人向け」「スキルアップしたい人向け」といった漠然としたターゲット設定では、一見すると市場が大きく見えますが、実際は誰の心にも響きません。なぜなら、人は「自分の状況をそのまま言語化してくれる人」にしか心を開かないからです。

ではどうターゲットを明確にすれば良いのでしょうか。

実は1番効果的で取り組みやすいターゲット設定の方法が、「過去の自分」をターゲットにすることです。

なぜなら、自分自身が経験した悩みや課題であれば、お客様の本音や深層心理を誰よりも正確に理解できるからです

赤の他人の悩みは想像するしかありませんが、「あの頃の自分」が抱えていた悔しさや不安なら、痛いほど分かりますよね。

- 何に一番悩んでいたのか

- どんな言葉で検索していたのか

- どんな情報に救われたのか、逆にガッカリしたのか

情報商材で売り上げを出す上で、この「インサイト(本音レベルの悩み)」を手に取るように理解できることが、非常に強力な武器になります。

忘れてはいけないのは、お客様は「情報」そのものではなく、「変化」に対してお金を払うということです。

現状と理想の未来のギャップを明確に示し、その変化をどのように実現するかが、あなたの商品の価値そのものになります。

このターゲット設定が明確になれば、コンテンツの方向性、セールスコピー、価格設定などもスムーズに決まりやすくなります。

③コンセプトの設計

ターゲットを決めたつもりでも、「結局あなたは何を叶えてくれるの?」が一言で説明できないと、人は興味を持ってくれません。

そこで必要になるのがコンセプト設計です。コンセプトとは、理想の未来やそれを実現する道筋を、端的に分かりやすく一言で表したものです。

同じ「ブログビジネス」を教える情報商材でも、ターゲットが変わればコンセプトは大きく変わります。

| 主婦向け | 在宅ワークで子育てしながら月収20万円を目指すブログ講座 |

| 学生向け | 就活せずに会社員以上の収入を得るためのブログ講座 |

どれもブログで稼ぐノウハウであることに変わりはありません。しかし、「誰の」「どんな理想の未来」にフォーカスするかによって、コンセプトがガラッと変わり、「刺さる人」も変わるのです。

売れる情報商材を作るなら、まずは「ターゲット」と「理想の未来」をセットで決め、そのうえで一言のコンセプトに落とし込んでみてください。ここがブレないほど、後の設計がスムーズになります。

④競合リサーチ

「もう同じような教材がたくさんあるし、今さら参入しても遅いのでは…?」多くの人がこの不安を抱えています。

「競合がいない市場=チャンス」と考えたくなりますが、現代のオンラインビジネスでは、これはほとんどの場合、逆なのです。

成功しやすいのは、ブルーオーシャン(競合ゼロ)を探すことではなく、レッドオーシャン(競合が多い市場)の中でポジションを取ることです。

競合が強く存在するということは、お金を払う人がすでにたくさんいる、そのテーマ自体に十分な需要があるという証拠でもあります。ライバルがいない場所は、そもそも需要がない可能性が高いのです。

重要なのは、「その中で自分はどのポジションを取れば、需要もありつつ、他と違う価値を出せるのか」を見極めることです。

例えば同じ「ブログ教材」でも、こんな切り口があります。

- 経験ゼロ・PC苦手な主婦に特化する

- すでにブログを持っているが伸び悩んでいる人だけを対象にする

- SNSは得意だが、ブログを収益化できていない人に絞る

ターゲット、レベル感、テーマ、媒体、価値観。どこで絞り込むかによって、あなたのポジショニングは変わります。

⑤商品設計

多くの初心者がやりがちなのは、「自分の知っていることを、とりあえず全部詰め込んだ教材」を作ってしまうことです。

その結果、ボリュームはあるのに行動できない、何から手をつければいいか分からない、結局理想の未来にたどり着けない、という状態になりがちです。

商品設計ですべきことはシンプルで、ターゲットが理想の未来にたどり着くまでにぶつかる「壁」を特定し、その壁を一つずつ超えられるように設計することです。

例えば、「コンテンツビジネスで成功したい人」がターゲットだとします。その人の未来までの道のりには、いくつか壁があります。

| 悩み(壁) | 商品例 |

| コンセプトが決まらない | コンセプト設計講座 |

| 集客ができない | 集客講座 |

| 顧客教育の方法がわからない | 教育コンテンツ講座 |

このように、現状から理想の未来までのステップを分解し、各ステップでつまずく「壁(ボトルネック)」を洗い出し、その壁を超えるための商品・コンテンツを設計します。

この流れで設計すると、単発の商品ではなく、お客さんを段階的に理想の未来へ導く「プロダクトライン」を作ることができます。

このように設計することで、お客様との長期的な関係を築きながら、あなたのビジネスも安定的に成長させることができますよ。

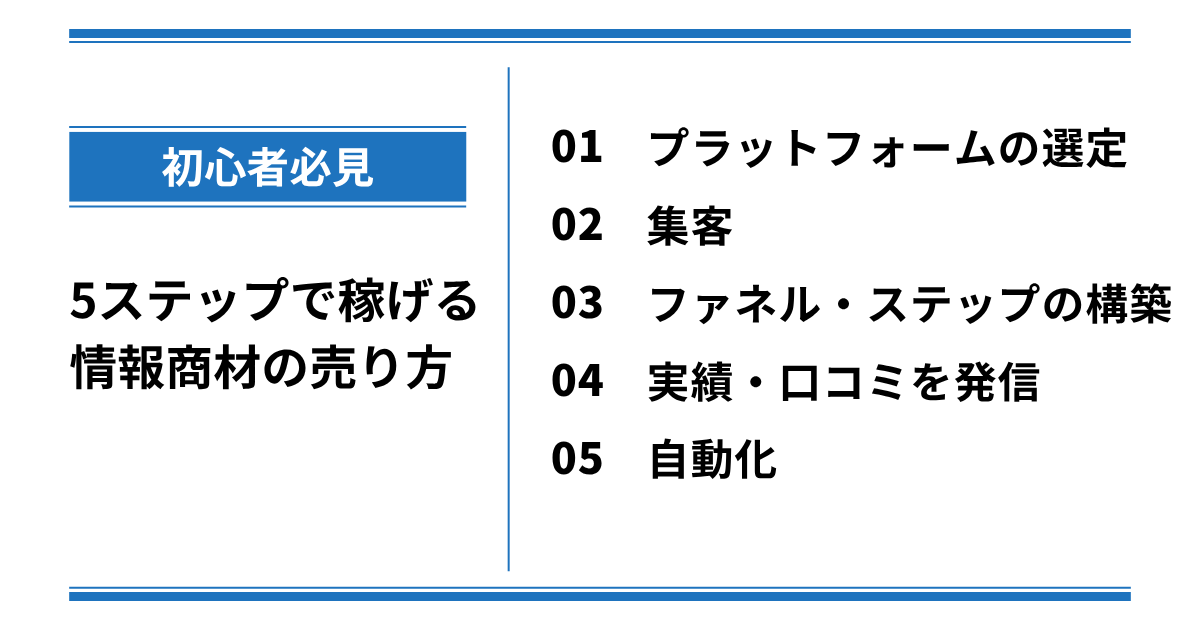

5ステップで稼げる情報商材の売り方

どれほど魅力的な情報商材を作っても、それを「売る仕組み」がなければ収益にはつながりません。

販売チャネルや集客方法、そして購買までの導線づくりが整って初めて、安定した売上が見込めるようになります。

ここでは情報商材の売り方を5つのステップにわけて解説。

それぞれのステップを詳しく見ていきましょう。

販売先のプラットフォームを決める

情報商材を販売するには、まずどのプラットフォームで販売するかを決めます。

プラットフォームごとにユーザー層や手数料、コンテンツの自由度が異なるため、自分のビジネスモデルに合ったものを選ぶ必要があります。

- note

- Tips

- Brain

- Udemy

- Kindle

- Audible

- Voicy

- ココナラ

- 自社メディア

各プラットフォームの詳細と選び方は【10選比較】コンテンツ販売プラットフォームの選び方のコツとおすすめを解説をにて詳しく解説しています。

集客をする

続いて最も重要な見込み顧客を集めるフェーズです。

情報商材の場合、XやInstagramなどのSNSやブログが主な集客手段として使われています。

SNSやブログで自身の商材に関することを発信することで、信頼を獲得し見込み顧客の獲得を狙います。

ここで大事なのが「誰に向けた発信か」を常に意識することが大切です。

漠然とした発信では誰にも刺さらず、フォロワーは増えても購入には繋がりません。

「40代主婦向け」「フリーランス初心者向け」など、具体的なペルソナを設定し、それに当てはまるユーザーの悩みを顕在化させ、その悩みに応えるような投稿や記事を積み重ねていきましょう。

また、無料コンテンツをフックにして、リード(見込み顧客)を集めるのも有効です。

販売ファネルやステップを構築する

ファネルとは漏斗(ろうと)の形をイメージしたマーケティング用語で、「認知 → 興味 → 比較検討 → 購入」という流れを意図的に作り出す仕組みのことです。

このように、段階ごとに適切な情報や体験を提供することで、ユーザーの購買意欲を徐々に高めていくのが販売ファネルの役割です。

特に情報商材は無形商品であるため、「この商品、本当に価値あるの?」というユーザーの疑念をクリアにしていくことががとても重要です。

また、ファネルの中でも「教育パート(メルマガ・ステップ配信)」の設計が売上を左右します。

教育パートはファネル図で言うと、興味関心〜比較・検討のフェーズで行います。

ステップ配信で、毎日少しずつ役立つ情報を提供しながら、自分の知見や信頼性を伝え、最後に商材の必要性へと誘導する。この流れが高いコンバージョン率を生み出す秘訣です。

実績や購入者の口コミを発信する

見込み客は「この教材で本当に変われるのか?」「自分にもできるのか?」という不安を抱えています。

それを払拭する材料が、実績と他者の声、すなわち口コミです。

特に情報商材のような無形商材は目に見える安心材料がありません。

そのため、すでに成果を出した実績や第三者の口コミを積極的に発信することが、販売促進において非常に効果的です。

実績は、単なる数字や成果だけでなく、変化の過程をセットで見せることが重要です。

- 副業未経験だった主婦が、3ヶ月で月30万円を達成

- 運動嫌いの会社員が、習慣化メソッドで−8kg

このようにBefore(悩みや現状)→After(成果)の形で伝えることで、読者が自分に置き換えてイメージしやすくなります。

口コミは、購入者向けにアンケートを実施したり、購入者との実際のやりとりの様子を発信することで、リアルな信頼感を与えることができるでしょう。

販売初期でまだ実績がない場合は、モニターを募集して無料または特別価格で提供し、実績と声を集めるのも良いでしょう。

自動化する

情報商材ビジネスの最大の魅力の一つは、「自動化による収益の仕組み化」が可能な点です。

一度仕組みを構築してしまえば、時間に縛られず、365日24時間、見込み客の集客から販売までを自動で回すことができます。

私自身も集客からメルマガ・ステップ配信による教育、と販売まで自動化しており、自動で自社商品が売れていく状態になっています。

寝ている間や遊んでいる間に、商品が売れて収益が得られることもあります。

初期のファネル構築やツールの設定が完了すれば、その後の手間がほとんどかからず、非常に効率的になります。

自動化こそがコンテンツビジネスの旨みといえます。

現在、私が実際に自動化に至るまでのステップと戦略を解説した電子書籍をプレゼントしています。

自動化の全体像と具体的な手順を知りたい方は、以下のバナーからぜひ受け取ってください⇩

情報商材を作る・売る際の注意点

情報商材ビジネスは、個人でも始めやすく収益性も高いため、多くの人が参入しています。

しかしその一方で、炎上や返金トラブル、信頼性を失ったりなどといったトラブルも少なくありません。

これらは多くの場合、基本的な注意点を押さえずに進めたことが原因です。

ここでは、長期的に信頼を得ながらビジネスを続けるために重要な注意点を3つ解説します。

誇大広告に注意

- 絶対に稼げます

- 誰でも簡単に月収○万円

- 必ず〇〇に効果がある

などの過剰表現は景品表示法に抵触する可能性があります。事実であっても、誤認を招く表現は避けましょう。

大袈裟で誇大な表現をすることで購入者とのトラブルにもなりやすいです。

従来の書籍であれば、出版社による事前のチェックと修正が入ることで、出版前に問題のある表現を防いでいましたが、近年では、専門的な知識がなくても個人で簡単に販売できるため、こういったトラブルも急増しています。

表現の仕方には慎重になる必要がありますね。

強い表現はできるだけ避け、誤解を生まないキャッチコピーをつけましょう。

著作権侵害

情報商材に含まれる文章、画像、音声、資料などが、他者の著作物を無断で使用したものであれば、著作権侵害に該当します。

教材に他人のコンテンツや画像、資料を使用する際は、必ずライセンスや引用ルールを確認してください。

引用であっても出典を明示し、商標の無断使用は絶対に避けるべきです。

AI生成コンテンツも著作物に該当し得るため、事前に規約を確認するようにしましょう。

まとめ

- 自身の強みと市場のニーズの交点を見つける

- ファネルとステップの構築で自動化

- 誠実な販売を心がける

情報商材(コンテンツ販売)は、自分の知識や経験を価値ある商品に変えることができます。

しかし、やみくもに作って売るだけでは成果につながりません。

まずは自身の強みと市場のニーズが交わる点を見つけ出しましょう。

売れる商材を作れたら、マーケティングファネルとステップ配信を構築して自動化を目指します。

そして何より大切なのは、誠実であること。信頼される発信者として、継続的にユーザーの期待に応え続ける姿勢が、長く売れ続ける情報商材を生み出します。

500名以上が受け取った人気コンテンツを書籍化しました

私は現在、WEBマーケティングの会社を経営する30代です。

元々は普通の会社に新卒入社で働いていましたが、金ナシ・時間ナシ・自由ナシ・精神的余裕ナシの四重苦に苦しみつづけました。そこでPC1台で起業して、受託で企業コンサルを行い、クライアントワークで生計を立てていました。

ところが今度は、労働による売上の頭打ちと限界を感じ、収入の限界がなく、なおかつ時間の自由も獲得できるビジネスモデルを追求しました。

そこから一念発起してゼロからコンテンツビジネスをはじめ、現在はコンテンツ販売の自動化で月収100万超え、それとは別にオンラインスクールも主宰し、年商は1億を超えました。

今では海外移住を実現し、世界中を旅しながら、仕事も毎日楽しく取り組んでいます。

ここまで本当に紆余曲折ありましたが、私が経験した〝ゼロから成功するまでの軌跡〟をストーリーにして書籍化しました。

リリースから1年で540名を超える方に受け取ってもらっていた人気コンテンツを、期間限定で無料で受け取れるキャンペーン中です。

メアドを入力すると受け取れます。

最後まで読んでいただきありがとうございました!