【実例とともに解説】売り上げを最大化するバックエンド商品の作り方5ステップ

- バックエンド商品とは?

- バックエンド商品の事例は?

- バックエンド商品の作り方は?

バックエンド商品は、ビジネスの売り上げを最大化させるのに欠かせない要素。

新規顧客の獲得に力を入れるのはもちろん重要ですが、リピート購入や単価アップこそが、利益を最大化するカギです。

しかしどういった点に注意してバックエンド商品を構築すれば良いのか分からない方も多いでしょう。

フロント商品だけでは大きな利益が見込め無さそうです…。

ビジネスを長く成長させていくためには、バックエンド商品は必要不可欠ですよ。

そこで本記事では、バックエンド商品の基本から、具体的な事例、作り方、売上をアップさせる活用法までを徹底解説します。

「個人ビジネスを最速で成功させる3STEP」について、0からのはじめ方や進め方を徹底解説した電子書籍を3冊プレゼント!お金と時間の自由を両方同時に手に入れられる唯一のビジネスモデルを解禁。自由な経済人を目指しましょう。

\ 今だけ期間限定配布中 /

バックエンド商品とは?フロントエンド商品との違いと必要性

バックエンド商品とは、様々な解釈がありますが、一般的には最も売りたい商品や高単価の主力商品を指します。

ここではフロントエンド商品との違いやバックエンド商品の必要性といった点から、より深ぼって解説いたします。

フロントエンド商品との違い

フロントエンド商品は、新規顧客を獲得するための「入口」となる商品です。

価格を抑えてお手頃に設定し、気軽に購入できるようにすることで、顧客との接点を作ります。

一方、バックエンド商品は、その顧客に対して「さらに価値の高いサービスを提供する」ための商品です。

それぞれの違いをまとめると以下のようになります。

| フロントエンド商品 | バックエンド商品 | |

| 目的 | 新規顧客の獲得 | 売り上げ最大化・顧客満足度向上 |

| 価格 | 低価格〜中価格 | 中価格〜高価格 |

| 利益率 | 低め | 高め |

| 購入ハードル | 低い | 既存顧客のみ購入するため比較的低い |

なぜ必要?バックエンド商品の必要性を再確認

そもそもなぜバックエンド商品が必要なのでしょう?

バックエンド商品の目的は、LTV(顧客の生涯価値)を向上させ、最終的に事業の利益を最大化することです。

バックエンド商品によってLTVが向上する要因は以下のとおりです。

| ①単価の上昇 | より高額な商品やサービスを提供することで1回における売り上げを増やす。 |

| ②購入頻度の増加 | 定期購入やクロスセル(関連商品の提案)を通じて、購入回数を増やす。 |

| ③顧客関係の長期化 | 価値のある商品やサービスを提供し続けることで、顧客との信頼関係を強化し、顧客離れを防ぐ。 |

このように、バックエンド商品を戦略的に活用することで、単なる単発の売上に依存せず、継続的かつ安定した利益の向上につながります。

ビジネスを長く成長させていくためには、LTVの向上を意識したバックエンド商品の設計は不可欠と言えるでしょう。

注意点

バックエンド商材の販売は利益の最大化に直結します。

しかし、バックエンド商材を購入してもらうためには、その前段階となるフロントエンド商材で顧客に十分な満足感を提供していることが前提になります。

もしこのフロントエンド商材で期待を超える満足感を得られなかった場合、顧客は次のステップであるバックエンド商材の購入には進みません。

逆に、ここで高い満足度を得られた場合は、顧客の信頼を獲得し、バックエンド商材の購入につながる可能性が高まります。

バックエンド商品の事例〜実際の商品構成を公開〜

「理論はわかったけど、実際にはどう組み立てればいいの?」

そんな疑問をお持ちの方も多いはずです。

そこで今回は、私が現在進行形で回している実際の商品構成を包み隠さず公開します。

机上の空論ではなく、実際に売上が上がり続けている生きた事例ですので、ぜひあなたのビジネス設計の参考にしてください。

私(hitomi)の事例

| 商品ポジション | 具体的な内容 | 価格帯 | 目的 |

| 無料プレゼント | コンテンツ販売レター | 無料 | 見込み顧客との接点作り |

| フロントエンド | 低単価商品 | 500円 | 心理的なハードルの除去 |

| ミドルエンド | 各種オンライン教材 | 5〜30万円 | 信頼関係の構築 |

| バックエンド | コンサル・スクール | 40万円〜 | LTVの最大化 |

| 商品ポジション | 具体的な内容 | 価格帯 | 目的 |

| 無料プレゼント | コンテンツ販売レター | 無料 | 見込み顧客との接点作り |

| フロントエンド | 低単価商品 | 500円 | 心理的なハードルの除去 |

| ミドルエンド | 各種オンライン教材 | 5〜30万円 | 信頼関係の構築 |

| バックエンド | コンサル・スクール | 40万円〜 | LTVの最大化 |

※フロントエンドはメルマガ内

一番最後の「コンサル・スクール」が、今回のテーマであるバックエンド商品にあたります。

成約率を上げるために、このように段階的に信頼を構築する設計にしております。

いきなり高額なコンサルを売ろうとしても、お客さんは警戒してしまいます。

でも、無料→数千円→数万円→数十万円という階段を作ることで、自然な流れで最終商品まで導けるんです。

それぞれの商品には明確な役割があります。

| 無料プレゼント | 「この人から学びたい」と思ってもらう |

| フロントエンド | 「お金を払ってでも価値がある」と実感してもらう |

| ミドルエンド | 「この人の教材なら間違いない」と確信してもらう |

| バックエンド | 「直接サポートしてほしい」と望んでもらう |

この役割分担があることで、どの商品でどんな価値を提供するのか明確になりますし、お客さんも次にどこに進めばいいかで迷うことがありません。

さらに言うと、どの段階でも、とにかく期待以上の価値を提供することが重要です。

無料だからといって手を抜かず、低単価商品でも「この値段でここまで?」と驚いてもらえる内容にする。

この積み重ねが信頼を生み、最終的に高額なバックエンド商品の購入につながります。

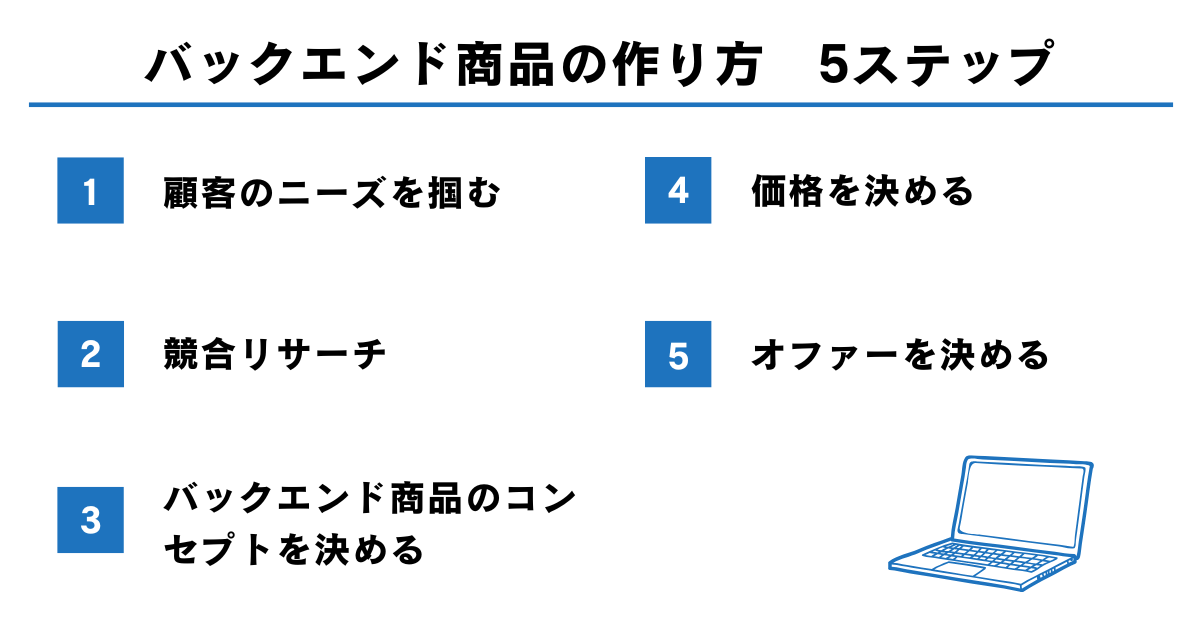

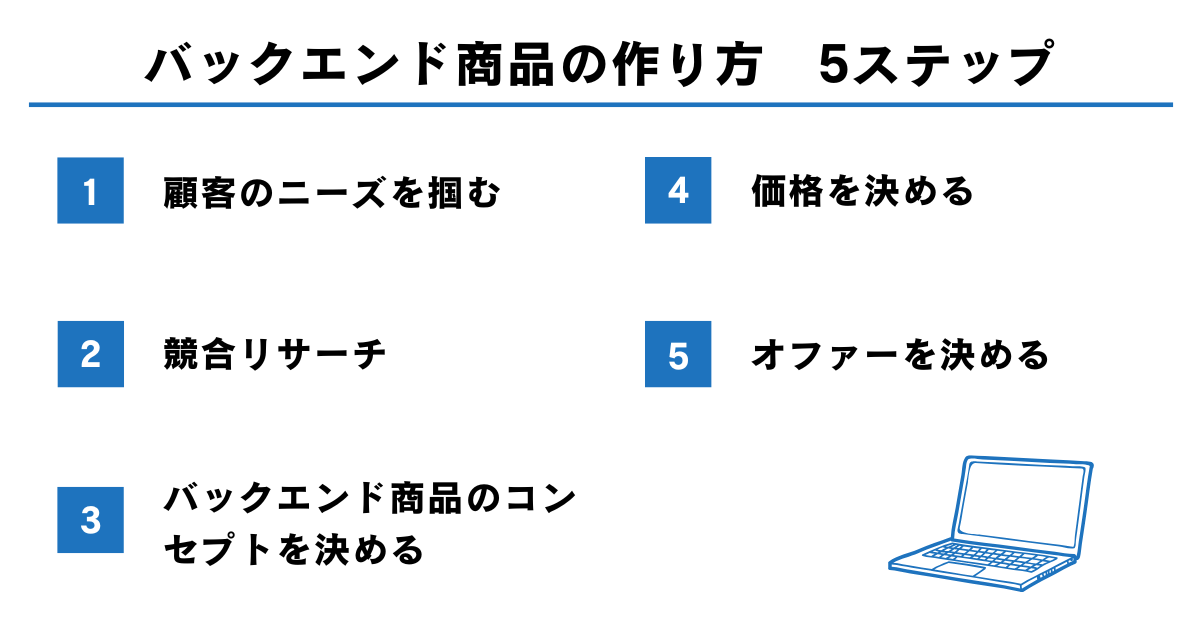

バックエンド商品の作り方5ステップ

バックエンド商品を売るには、単に高額な商品を作るだけではなく、顧客のニーズを深く理解し、購入につながる流れを設計することが重要です。

ここでは、実際に売れるバックエンド商品を作るための5つのステップを詳しく解説していきます。

①顧客のニーズを掴む

バックエンド商品は、「フロントエンド商品を買った人が次に求めるもの」である必要があります。

そのためにまずは、既存の顧客がどんな商品が求められているのかを知ることが大切。

顧客のニーズを把握するためには、既存顧客の声に耳を傾けることが第一歩になります。

- 顧客アンケートの実施

- SNS・オンラインコミュニティの活用

- 既存顧客のレビュー・口コミをチェック

アンケート形式で、「次にどんな商品が欲しいか」と直接質問を投げかけるだけでも貴重なヒントが得られるはずです。

間接的に把握するなら、SNSやオンラインコミュニティを活用して、ターゲット層のリアルな声を調査するのも良いでしょう。

既存顧客のレビューや口コミがあるなら、その中から「こんなサービスがあれば…」という声を探すこともできます。

既存のお客さんの声の中にバックエンド商品を作る際のヒントが隠されていますよ。

②競合リサーチ

顧客のニーズを把握したら、次に行うべきことは「競合との差別化」です。

市場にすでに似たような商品があった場合、同じような商品を作っても購入には繋がりづらいです。

競合リサーチを行う際には、まず「同じターゲット層に向けたバックエンド商品を提供している競合はどこか?」を調べましょう。

口コミやレビューを確認したりすることで、競合の強みや弱みを分析できます。

特に、競合のバックエンド商品に対する顧客の不満点に注目することが重要です。

例えば、あるオンライン英会話スクールのバックエンド商品が「動画レッスンのみで講師との対話がない」という不満が多いなら、あなたのバックエンド商品では「マンツーマンのコーチングを提供する」ことで差別化できますよね。

競合リサーチでは、競合の商品を真似るのではなく、競合の商品では満たせないニーズを見つけることがポイントになります。

③バックエンド商品のコンセプトを決める(商品設計)

顧客のニーズと今日ごとの差別化ポイントが明確になったら、いよいよ自社のバックエンド商品のコンセプトを決め、商品設計のフェーズへ移ります。

バックエンド商品を提供する方法は様々です。

- 講座

- コンサル

- 上位モデルの製品

- 定期購入

- 関連商品

バックエンド商品ではフロントエンド商品を補完するか、より高い価値を提供する必要があります。

顧客のニーズに基づいて、適切な販売形式を選びましょう。

「次に顧客が欲しくなるもの」を意識して設計する必要があります。

さらに、バックエンド商品の中には顧客の満足度を上げる仕掛けを用意しましょう。

購入後に満足してもらえれば、口コミが広がったり、リピート購入が生まれたりするため、継続的な売上につながります。

バックエンド商品の完成前に以下の項目をチェックしてみてください。

- 購入者が成果を出せる仕組みになっているか

- 購入後のフォローアップ体制を整える

バックエンド商品は高額であることが多いため、「購入したけど活用できない…」となると、不満が生じてしまいます。そのため、購入者が実際に成果を出せるような仕組みを導入することが大切です。

例えばオンライン講座なら、実践ワークや課題提出を設けたり、会員制コミュニティなら、参加者同士の交流を活発にしたりなどです。

顧客が商品をしっかり活用できるような設計をすることで、満足度を向上に繋げましょう。

また、バックエンド商品は高額であるほど、購入後のフォローが重要になります。

「売ったら終わり」ではなく、購入者が継続的に価値を受け取れるサポートを用意しましょう。

例えば、購入者限定のDiscordやLINEグループを作り、継続的に質問や交流ができる場を提供したり、「購入後3ヶ月間は無料で相談可能」などのサポート期間を設けると良いでしょう。

このようなサポートを用意しておくだけでも、商品の価値を担保しやすくなり、顧客の満足度も向上します。

④価格を決める

続いて価格を設定します。

最初は仮で大丈夫なので、遠慮せずにしっかりと利益を取れる価格に設定しましょう。

価格を下げすぎると、自分が疲弊し、十分な価値を顧客に届けられなくなります。サービスを継続できなくなってしまったら元も子もないですよね。

特に個人で事業を行う場合は、生活が成り立つ価格を設定しましょう。

金額に見合ったサービスにすることは大前提ですが、ある程度高単価に設定することで、それにふさわしい内容を作る意識が高まり、アイデアも湧きやすくなります。

⑤オファーを決める

バックエンド商品は高額であることが多いため、購入のハードルが高くなりやすいです。

既存顧客とはいえ「本当にこの価格を払う価値があるのか?」と慎重に検討するため、この迷いを解消し、購入を決断させるために今すぐ購入するメリットを提供する必要があります。

そこでバックエンド商品の成約率を上げる3つのオファーテクニックをご紹介。

- 期間限定オファー

- 限定販売オファー

- 返金保証や無料お試しオファー

期間限定オファー

最も効果的なオファーのひとつが期間限定の特典や割引を設けることです。

例えば、以下のような期間限定オファーを用意することで、購入の決断を早めることができます。

- 「今週末までの申し込みで20%オフ!」(期間限定割引)

- 「3日以内の購入で、追加の特典プレゼント!」(早期購入特典)

- 「今月中に申し込むと、個別コンサル1回無料!」(申込期限つきの特典追加)

このように 「今買わなければ損かも…」 という状況を作ることで、顧客の購入意欲を高めることができます。

限定販売オファー

バックエンド商品をいつでも買える商品にしてしまうと、購入の緊急性が低くなり、顧客は決断を先延ばしにしてしまいます。

そのため、限定販売や販売期間を制限することで、希少性を演出することが効果的です。

例えば、以下のようなオファーを用意すると、購入率が高まります。

- 「先着10名限定で販売!」(数量限定)

- 「年に1回しか募集しない特別プログラム!」(期間限定販売)

- 「今シーズン限定の特別コース!」(特定期間のみの販売)

「この機会を逃すと、次にいつ買えるかわからない」という状況を作ると、購買意欲が一気に高まります。

返金保証や無料お試しオファー

バックエンド商品が高額な場合、顧客は「もし購入してうまくいかなかったらどうしよう…」という不安を抱えがちです。

この不安を解消するために、返金保証や無料お試し期間を用意すると、安心して購入できるようになります。

例えば、以下のようなオファーを用意すると、購入のハードルを下げることができます。

- 「30日間の全額返金保証つき!」(安心して試せる保証)

- 「1週間無料で試して、気に入らなければ解約OK!」(リスクゼロの体験版)

- 「90日間の成果保証!結果が出なければ返金します!」(成果保証つき)

「購入後のリスクがない」ということを明確に伝えることができれば、高額なバックエンド商品でも購入しやすくなります。

フロントエンド商品からの移行方法

バックエンド商品を売るためには、フロントエンド商品からの自然な移行が不可欠。

いくら優れたバックエンド商品を作れても、適切に顧客を誘導できなければ購入にはつながりません。

ここでは、フロントエンド商品の購入者をどのようにバックエンド商品に繋げるかを解説します。

顧客リストをとっておく

原則、バックエンド商品に向けた集客はせず、あくまでフロントエンド商品の購入者に向けて売っていきます。

なので当然フロント商品の購入者のリスト(連絡先)が必要不可欠。

フロント商品を販売した際には、購入時にメルマガや公式ラインへの登録を促して、必ずリストを獲得しておきましょう。

クーポンや購入特典と引き換えに、登録を促せると良いでしょう。

せっかくの一度購入してもらった顧客との接点が途切れてしまい、バックエンド商品の案内を送ることができませんからね。

DRMの活用

バックエンド商品の販売には、DRMを活用し、接触し続けることが効果的です。

DRM(ダイレクト・レスポンス・マーケティング)とは、顧客と直接コミュニケーションを取りながら、徐々に信頼関係を構築し、最終的に商品を購入してもらうマーケティング手法。

フロントエンド商品を購入者にあらかじめ登録してもらったメルマガや公式LINEを活用して、情報提供しながらバックエンド商品の販売につなげるのが効果的です。

ユーザーは日々さまざまな商品に触れているため、一度購入しただけでは、その商品の存在をすぐに忘れてしまうことも珍しくありません。

そのためリピート獲得にはとにかく接触し続けることが大切です。

ステップメールを送ることで、接触し続けながら、自然な流れでバックエンド商品へとつなげることができます。

メルマガの使い方やおすすめツールについて知りたい方以下の記事をご覧ください。

≫【初心者必見】メルマガの始め方を登録方法からわかりやすく徹底解説

≫【16選徹底比較】メルマガ作成ツールのおすすめと人気の無料ツールを紹介

まとめ

- 利益の最大化に直結する

- 「次に欲しくなるもの」を意識して作る

- 商品の質と価格は最大限まで引き上げる

バックエンド商品は、事業の利益を最大化する上で欠かせません。

売れるバックエンド商品を作るには、フロント商品を購入した顧客が「次に欲しくなるもの」を考え、それに沿った設計をすることが重要です。顧客のニーズを正確に把握するために、アンケートやレビュー、口コミなどを活用し、実際の声を丁寧に分析しましょう。

さらに、適正な利益を確保できる価格設定を行い、それに見合った価値を提供できるよう工夫することも必要です。

バックエンド商品をうまく活用して、長期的な利益の拡大を目指しましょう。

500名以上が受け取った人気コンテンツを書籍化しました

私は現在、WEBマーケティングの会社を経営する30代です。

元々は普通の会社に新卒入社で働いていましたが、金ナシ・時間ナシ・自由ナシ・精神的余裕ナシの四重苦に苦しみつづけました。そこでPC1台で起業して、受託で企業コンサルを行い、クライアントワークで生計を立てていました。

ところが今度は、労働による売上の頭打ちと限界を感じ、収入の限界がなく、なおかつ時間の自由も獲得できるビジネスモデルを追求しました。

そこから一念発起してゼロからコンテンツビジネスをはじめ、現在はコンテンツ販売の自動化で月収100万超え、それとは別にオンラインスクールも主宰し、年商は1億を超えました。

今では海外移住を実現し、世界中を旅しながら、仕事も毎日楽しく取り組んでいます。

ここまで本当に紆余曲折ありましたが、私が経験した〝ゼロから成功するまでの軌跡〟をストーリーにして書籍化しました。

リリースから1年で540名を超える方に受け取ってもらっていた人気コンテンツを、期間限定で無料で受け取れるキャンペーン中です。

メアドを入力すると受け取れます。

最後まで読んでいただきありがとうございました!